Согнутые, но не сломанные: более легкие ледоколы

Разработав эту технологию около пяти лет назад, компания Aker Arctic завершила исследования, необходимые для принятия новой методологии проектирования корпусов ледоколов в финско-шведские правила ледового класса. Этот метод также был адаптирован к правилам полярного класса нескольких классификационных обществ (LR, ABS, DNV).

Хотя исследования были сосредоточены на судах, обычно плавающих в Балтийском море, компания Aker Arctic также использовала эту методологию во многих своих недавних проектах новых судов, включая, например, новый канадский ледокол, который сейчас строится. Эта инновация не привязана к какому-либо конкретному региону или ледовой нагрузке, а расширяет моделирование стальных листов и арматуры, такой как рамные шпангоуты, за пределы упругих свойств, предотвращающих образование вмятин, и включает также пластичность, которая гарантирует отсутствие разрушения после деформации.

Как правило, математические формулы или прямые линейные расчёты, выполненные с помощью конечно-элементного анализа (МКЭ), учитывают только упругое поведение, при этом предполагается, что пластичность стали после предела текучести подчиняется той же линейной зависимости. Упругое поведение по своей природе довольно линейно: чем больше давление, тем глубже вмятина, – но пластичность нелинейна, поэтому прогнозирование разрушения конструкции на основе линейного анализа требует принятия допущений. Точные запасы прочности неизвестны.

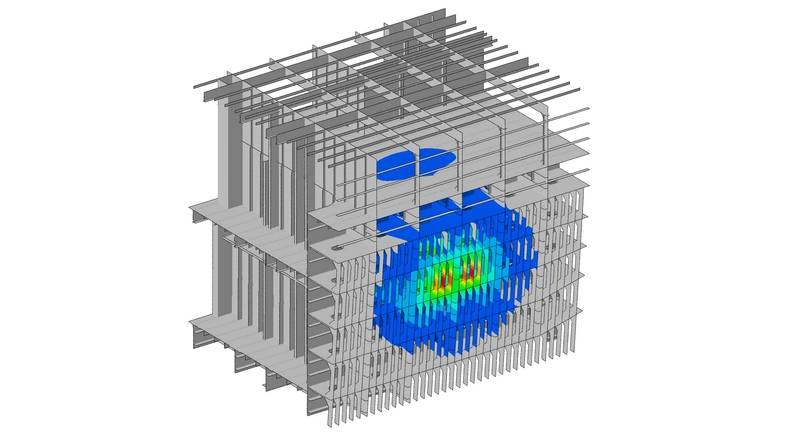

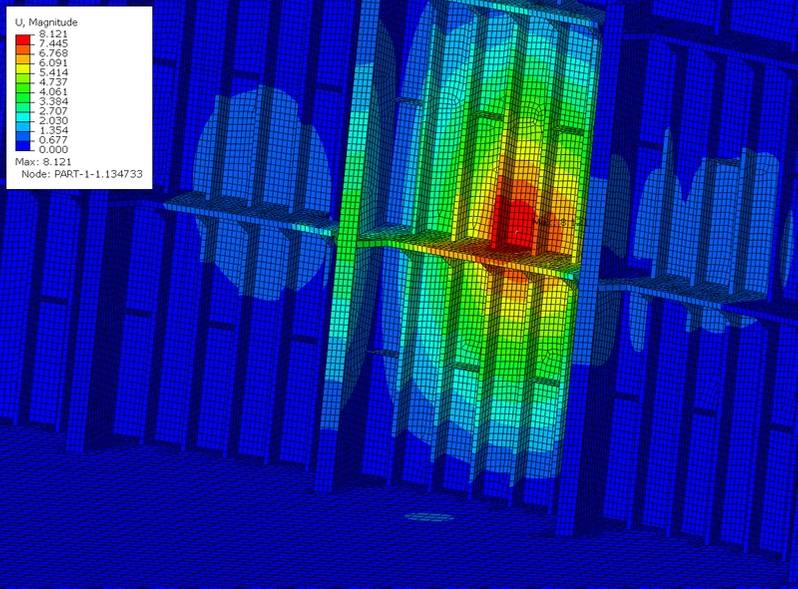

Изображение, демонстрирующее результаты нелинейного анализа методом конечных элементов.

Изображение, демонстрирующее результаты нелинейного анализа методом конечных элементов.

Изображение предоставлено Aker Arctic. «Проще говоря, мы рассчитываем глубину вмятины после удара о лёд и определяем, приемлемо ли это», — говорит Юусо Линдроос, руководитель группы по проектированию конструкций в Aker Arctic. «Это позволяет нам определить, что нуждается в усилении, а что нет. Мы можем точно определить самые слабые участки конструкции и оптимизировать прочность стали в этой точке, чтобы гарантировать безопасность остаточной деформации — в пределах её пластичности и без риска».

Это позволяет проектировщикам упростить конструкцию корпуса, уменьшить количество книц и значительно уменьшить размеры основных конструкций, что снижает вес стали судна. Таким образом, ледоколы проще в конструкции и строительстве.

Компания Aker Arctic обнаружила, что на типичном ледоколе можно добиться экономии веса стали от 100 до 300 тонн. Судно может перевозить больше топлива или груза, а для мелководных районов можно спроектировать судно меньшего размера с меньшей осадкой. Кроме того, поскольку производство стали сопровождается большими выбросами CO2, это также имеет экологические преимущества.

По словам Линдрооса, импульс к разработке новой методологии был получен после приобретения опыта строительства ледоколов, соответствующих требованиям Полярного класса. Когда в 2006 году были введены правила Полярного класса, основные несущие элементы оказались чрезмерно тяжёлыми по сравнению с каркасом и обшивкой, хотя старые суда, построенные до принятия Кодекса, имели подтверждённую безопасность.

Инженер-конструктор Вилле Валтонен из Aker Arctic возглавил группу, изучавшую эту проблему, в которую также входили Роб Хиндли из Aker Arctic и Джеймс Бонд из ABS. Они опубликовали своё исследование в научном журнале Marine Structures в 2020 году. В нём были описаны их новая, надёжная методология оценки и критерии приёмки с использованием метода конечных элементов (FEM), а также продемонстрировано, что нелинейный анализ даёт более глубокое понимание поведения корпусных конструкций. Для усиления конструкции можно разработать целенаправленные решения, не добавляя лишнюю сталь для соответствия простым, но строгим формулам.

Хотя линейные методы МКЭ просты и широко применяются, они не могут предсказать, что произойдёт после предела текучести, включая поведение материала после потери устойчивости и то, будет ли разрушение постепенным или внезапным. Нелинейный метод может точно предсказать это поведение, но требует больше параметров и формул для моделирования материалов.

Изображение предоставлено Aker Arctic

По словам Линдрооса, это более трудоемкий процесс, чем линейный упругий анализ, но экономия средств и другие преимущества, такие как простота ремонта, компенсируют дополнительные усилия, особенно для судов высокого ледового класса.

Компания Aker Arctic сравнила результаты нелинейных расчётов с реальными ледяными повреждениями. Расчётные разрушающие нагрузки и характер разрушения конструкции очень точно соответствуют наблюдаемым повреждениям, что позволяет нам быть уверенными в точности и надёжности метода. «Мы ничего не теряем с точки зрения безопасности. Более высокая уверенность в моделировании разрушений означает, что мы можем снизить риски».

Общепринято считать, что небольшие локальные вмятины на наружной обшивке допустимы при условии наличия достаточного запаса прочности против других, более серьёзных видов разрушения, таких как разрыв или выпучивание листовых конструкций. Точная оценка конструкции как до, так и после достижения текучести позволяет установить прямую связь между критериями анализа и желаемым результатом, который заключается в том, что остаточные деформации, возникающие при движении во льдах в нормальных условиях эксплуатации, остаются небольшими, а конструкция имеет достаточный запас прочности для обеспечения безопасного поведения в условиях аварийных перегрузок.

Первым проектом судна, разработанным с использованием новой методологии, стал эскортный ледокол Aker ARC 130 S для Балтийского моря по заказу Шведской морской администрации. Регистр Ллойда провёл оценку и одобрил методологию в данном случае. В настоящее время идёт процесс закупок.

Канадский ледокол Polar — один из последних проектов Aker Arctic. Нелинейные методы конечных элементов (FEM) Aker Arctic позволили использовать общедоступную высокопрочную сталь. Без экономии пришлось бы использовать сверхпрочную сталь, которую сложнее приобрести и сваривать. Судно Polar Class 2 длиной 158 метров и шириной 28 метров предназначено для автономной круглогодичной эксплуатации в высоких арктических широтах. Оно сможет работать дальше на север, в более сложных ледовых условиях и в течение более длительного времени, чем любой другой ледокол в Канаде на сегодняшний день.

Тем временем, на основе результатов исследований Aker Arctic был разработан новый проект финско-шведского правила, который был разослан классификационным обществам и Группе по корпусу судов Международной ассоциации классификационных обществ. После получения комментариев правило было доработано и, как ожидается, будет включено в следующую версию финско-шведских правил ледового класса в качестве альтернативы существующему предписывающему методу.

Завершив эту работу, Aker Arctic продолжает свои исследования. В этом году Валтонен опубликовал ещё одно исследование, в котором использовал нелинейную методологию для изучения влияния формы корпуса на ледовые нагрузки. Форма корпуса играет важную роль при проектировании ледоколов, поскольку максимальная ледоломная сила зависит от формы корпуса в месте контакта. В исследовании были уточнены расчётные ледовые нагрузки для оптимизации конструкции корпуса, увеличения грузоподъёмности и снижения затрат. Ожидается, что это позволит усовершенствовать стандарты проектирования ледокольных судов, включая правила полярного класса и финско-шведские правила ледового класса.

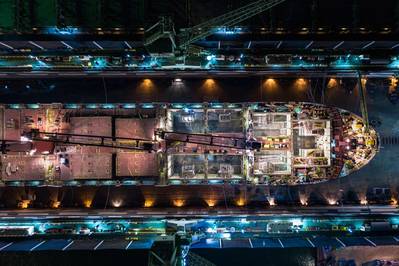

Визуализация проекта нового шведского ледокола, для которого компания Aker Arctic выполнила нелинейный анализ методом конечных элементов.

Визуализация проекта нового шведского ледокола, для которого компания Aker Arctic выполнила нелинейный анализ методом конечных элементов.

Изображение предоставлено Aker Arctic

-163915)

-163517)